出産に立ち会うことになったけど、何をすればいいんだろう…

そう思って、この記事にたどり着いたパパは多いのではないでしょうか。陣痛に耐えるママを目の前にして、自分はただ見ていることしかできないんじゃないか。役に立てることはあるんだろうか。そんな不安な気持ちになりますよね。

分娩中のママにとって、そばにパパがいることは大きな安心につながります。そして、パパができることは、想像している以上にたくさんあります。

この記事では、産婦人科で毎日多くの命の誕生に立ち会い、たくさんのパパとママをサポートしてきた助産師の私が、「分娩中から産後まで、パパができることのすべて」をご紹介します。

このページを読み終える頃には、出産への不安が期待に変わり、「よし、自分にできることをやろう!」と自信を持つことができるはずです。

分娩の進み方について知りたい方はこちらの記事もどうぞ!

1.陣痛中にパパができるサポート

陣痛は赤ちゃんに会うための大切な時間。長丁場になることもあります。この時間を、ママが少しでも楽に過ごせるように、パパが積極的にサポートしましょう。

精神的なサポート

励ましの声かけ

すでに十分頑張っているママに対して、どんな声かけをするかはとても大事になってきます。

「頑張って!」という言葉も十分に素敵ですが、すでに頑張っていることに対して共感を示し、辛さをわかってくれていると感じられるものもおすすめです。

きいちゃん

パパからの声かけとして、

「頑張ってるよね、わかってるよ」

「辛いよね、痛いよね、頑張ろうね」

「上手にできているよ」

「ずっと一緒にいるよ、大丈夫」 など、

ママが自分一人じゃないと感じられるものもおすすめです。

深呼吸や呼吸法をリード

陣痛中の呼吸は何よりも大事です!!

呼吸を止めてしまうと痛みに集中してしまい、より強く痛みを感じやすくなります。

陣痛発作のときには子宮がギューっと収縮することで、胎盤への血流も少なくなり、赤ちゃんも苦しく感じてしまうタイミングです。

呼吸に意識を集中していると、「自分で呼吸をコントロール出来ている!」という感覚を持つことができ、この感覚は「痛みに耐える事が出来る!」という感覚につながっていきます。

きいちゃん

呼吸法は、吸う息と吐く息の割合が1:2〜3で行います。

例えば、3秒で鼻から息を吸って、6〜9秒で口をすぼめながらゆっくりと吐く

というイメージです。

息をしっかりと吐き切ると、自然と息を吸うことが出来ます。過呼吸の予防にもなります。

また、陣痛発作中は赤ちゃんへの酸素供給も少なくなりますので、赤ちゃんに酸素を届けてあげるんだ!と考えて呼吸をしましょう。

赤ちゃんに「大丈夫よ、一緒に頑張ろうね」と心の中で話しかけましょう。

パパはこのポイントを理解した上で、ママが呼吸法に集中できるように声かけをしていきましょう。パパも一緒に行う、一緒に赤ちゃんのことを考えるのが大事です。

タッチング

陣痛中の痛みは孤独を強く感じるものです。普段からのママとパパの間の信頼関係があれば、背中をさすってくれる、手を握ってくれるというだけで精神安定やリラックス効果に繋がります。

痛みで力がなかなか抜けない時に、力が入ってしまっている部分に手のひらを優しく置き、「リラックスして、力を抜いて」と伝えるのも効果的です。

マッサージ法がわからない、ママが希望しない場合にも、「そばにいてくれる」という感覚を強く伝えることが出来る方法です。

物理的なサポート

マッサージや指圧、温め

マッサージは痛みを和らげ、ママから「効果があった!」という評価が高い方法です。助産師のガイドライン(5)でも、指圧が産痛緩和の方法の選択肢の一つとなりうると書かれています。

拳や手のひら、指で気持ちのいいところをグーっと押していきます。同じ場所をカイロやホットパックで温めるのも産痛緩和に繋がります。おすすめは背中全体や腰周辺です。

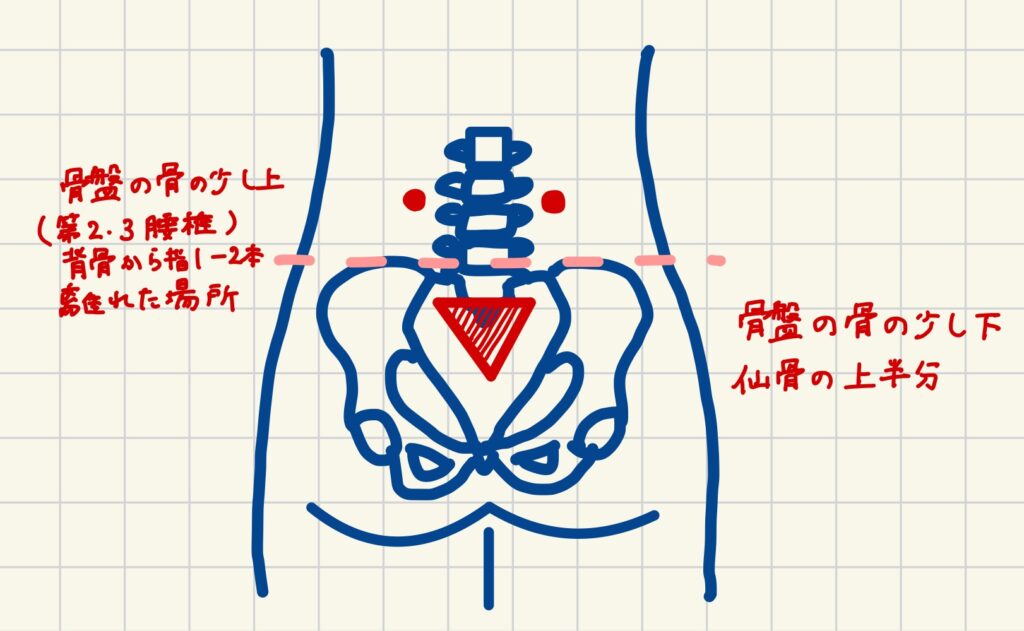

- 腎兪:骨盤の骨の少し上、ウエストラインの背骨から指1〜2本分離れた場所にあるツボです。

- 第5腰椎周辺:フランケンホイザー神経説という、陣痛を特に感じる自律神経の集まった部分です。骨盤の骨の少し下、仙骨の上半分にあります(6)。

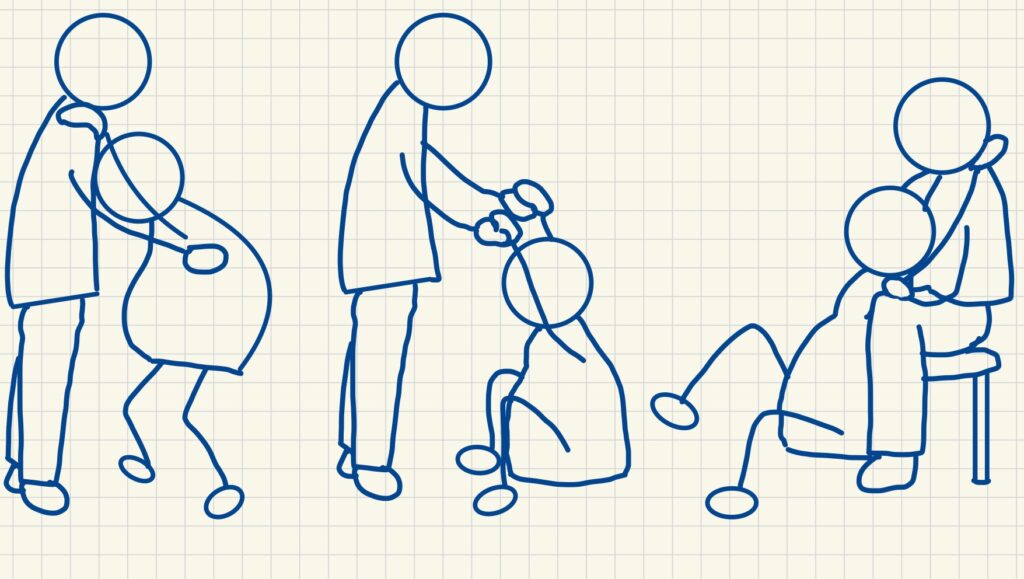

横向きに寝てもらったり、ベッドの上にあぐらをかくように背中を向けて座ってもらうと押しやすいです.

足にも産痛緩和の効果があるツボが存在します。ここも背中や腰と同様に、指圧やマッサージ、温めるなどしてみましょう。

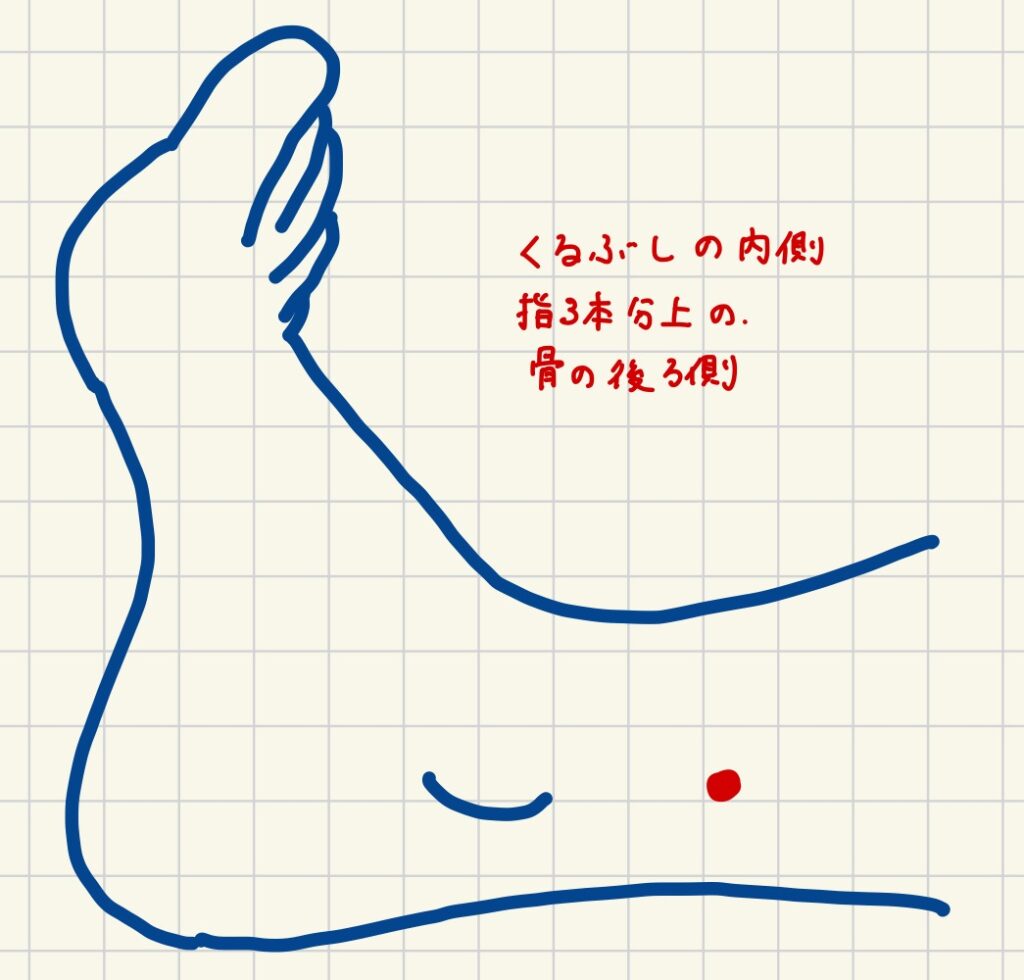

- 三陰交:足の内側、くるぶしより指3本上の、足の骨の後ろ側にあります。産痛緩和、陣痛促進、血流改善などの効果があります。

お産の時の痛みは、脊椎神経を通って脳へ伝わっていきます。痛みの情報を伝える神経には太い神経と細い神経があります。

細い神経:痛みが伝わるのを促進する

太い神経:痛みが伝わるのを抑制し、触覚や圧覚を伝える

▶︎タッチングやマッサージで太い神経を刺激し、痛みが伝わるのを抑制すると、痛みの緩和につながる、という仕組みがあります。

お尻を押さえる

赤ちゃんが降りてくると、肛門や会陰部分に強い圧迫感を感じます。「うんちをしたい感じ」「いきみたい感じ」も強くなってきますが、子宮口が10cmに全開するまではいきむことはできません。

この時に活躍するのが「お尻をグッと押すこと」なのです。

テニスボールをお尻の下に入れてあぐらをかいても良いでしょう。座れないときには、横になってもらった状態で、拳でぎゅーっと肛門を上に押し上げます。強さの加減や位置は、ママに聞きながら調整していきましょう。

姿勢を支える

陣痛中はママ自身が心地よい、過ごしやすいと感じる姿勢で過ごすのが基本です。

しかし、ずっとベッド上で横になった姿勢で過ごすよりも、骨盤が開きやすく、赤ちゃんが降りてきやすい姿勢の方が早く分娩が進行します。また、その姿勢の方が心地よいと感じる方も多いです。陣痛中の正しい姿勢を学んで、サポートしていきましょう。

きいちゃん

分娩が進行する姿勢のポイントはいくつかあります。

1.膝が外側を向いている

2.膝を曲がっている状態

3.背中が気持ちよく伸びて、ぶら下がった状態である

膝が外側を向いて曲がっている状態だと、骨盤も広がりやすくなり、赤ちゃんが下降しやすくなります。

ぶら下がった状態では、横隔膜が上に上がり内臓も上に引き上げられるため、骨盤底筋への負担が少なくなります。

赤ちゃんが子宮内を下降する一方で、子宮やその他の臓器は元の位置に固定されます。横隔膜が引き上がり、赤ちゃんは下降しやすくなると言われています。

食事摂取や水分補給のサポート

子宮は筋肉でできており、筋肉はグルコースをエネルギーとして動きます。痛みや陣痛中の吐き気により、食事が取れなくなると子宮筋の収縮は弱くなり、「陣痛がきていて痛いのにお産が進まない」といった状態になってしまいます。

きいちゃん

ママが食べやすいものを少しずつでも口に出来るようサポートしましょう。消化・吸収しやすく、血糖値が素早く上がるものが良いです。また、同時に水分摂取もしやすいものが良いでしょう。

体内に入って素早く吸収されるブドウ糖を含むもの、エネルギー摂取に特化したゼリー飲料、ポカリスエットなどによる水分補給がおすすめです。

陣痛の途中で買いに行かなくても良いように、事前に何本か準備しておくと良いでしょう。

水分を摂取しやすくする工夫も大事です。

ペットボトルに直接ストローを付けられるものは、どんな姿勢でも水分が摂りやすくなります。長い陣痛中には絶対に必要になってくるものです!

取り付けやすいもの、倒れてもこぼれないものなど、操作しやすいものが良いです。

陣痛中に吐き気が強くなり、吐いてしまうママも多いです。

実は、陣痛中の吐き気には「お産が進むサイン」であることがあります。

吐いてしまったことに罪悪感や羞恥心を感じるママも多いでしょう。パパは、吐いているときにどのように支えたら良いか分からなくなるかもしれません。こちらの記事も参考にしてみてください。

汗を拭く、うちわであおぐ

分娩中のママはたくさん汗をかきます。痛みを耐えるときに筋肉に力が入ってしまったり、呼吸法や体位変換により運動しているのと同じ状態になるのです。

「フルマラソンを走ったくらいのカロリー消費がある」と表現する助産師もいるほどです。

汗をおしぼりで拭いてあげる、うちわであおいであげるなどをすることで、ママが快適に過ごせるようになるでしょう。

パパ自身が気をつけること

自分自身の水分・食事摂取、休息

長時間の陣痛で体力を消費するのはママだけではありません。パパも疲れてへとへとになるでしょう。

赤ちゃんが産まれる直前、パパが倒れた!という事件もよく起こることです。

赤ちゃんが産まれる部屋は、赤ちゃんが寒くならないように、気温が高めに設定されています。

脱水やエネルギー不足で気分が悪くならないよう、自分自身もしっかりと栄養補給、水分補給を忘れないようにしましょう。

辛そうなパートナーを置いて、自分だけご飯を食べに行ったり休みに行ったりなんてできません。

きいちゃん

その気持ち、よくわかります。

ママを想うとても素敵な気持ちですね。

しかし、分娩室内や産まれる瞬間は緊張感が漂う場面も多いです。

赤ちゃんやお母さんのケアをするための人員は確保されていますが、倒れたパパの看護をする人員は少ないこともあります。

少し厳しいようですが、立ち会いをするパパは自分自身の健康管理がしっかり出来ることが求められます。

きいちゃん

パパが食事や休息で離れる場合には、助産師がママを全力で支えます。助産師はお産を支えるプロです。

少しでも疲れたり休む必要がある場合には、私たちに任せて、しっかりと休みに行ってくださいね。

いつでもサポートする心構え

お産に立ち会うことは人生で何回もあることではありません。上手にできなくても、苦しんでいる姿をみて焦ってしまっても大丈夫です。

どうしたら良いか、助産師に相談してください。ママにも何をして欲しいかしっかりと聞いて、コミュニケーションをとっていきましょう。

「どんなときにもサポートをしていく」という心構えがあれば、ママをそれを感じ取り、心強く感じるでしょう。

この心強さは、二人で大切な赤ちゃんを育てていける!という安心感にもつながります。

お二人で頑張ったお産は、家族の絆を一層強くしてくれるものとなるでしょう。

匂いのケア

意外と盲点なのがニオイのケアです。前述したように、陣痛中に吐き気が出てくる方も多いです。

香水はもちろん、強い匂いの柔軟剤は控えましょう。食事後はしっかりと歯磨きをして、可能であれば強い匂いのスタイリング剤なども立ち会いのときのは使用しないのがおすすめです。

2.分娩室に移動してから!

長い陣痛を乗り越えて、いよいよ赤ちゃんが産まれる瞬間。このときのパパができることは、主にママの「いきみ」と「休息」をサポートすることです。

助産師の指示を聞いて「いきむ!」「力を抜く!」

助産師の判断で、いきむ必要がどれくらいあるのかが変わってくることがあります。

ガッツリといきみをかけて陣痛がきていないときに休む方法、自然な腹圧で赤ちゃんが降りてくるのに任せる方法などなど…

助産師の指示を聞いて、いきんだ方が良いのか、呼吸を整えた方が良いのか、ママがしっかり出来るよにサポートしてください。

手を握って、頭を支える

ガッツリといきみをかける場合、骨盤内を赤ちゃんがスムーズに通れるように、頭を上げていきむ必要があります。

また、いきむときには手をグッと自分の方に引き寄せるように引っ張ることで、強い力が加わります。

いきむときに頭を支えながら手を握り、いきみ終わったら頭を下ろして手の力も抜けるようにサポートしましょう。

水分補給・糖分補給は継続

力水!この一口が力になりますからね。

私が助産師学校時代の恩師が、実習のときに産婦さんにかけていた言葉です。働き始めてからも、ベテラン助産師たちから良く聞かれるキーワードでもあります。

分娩室に入って、いよいよいきみ始めると、汗がブワッと出てきます。荒い呼吸で口も乾いてきます。いきむ合間にしっかりと水分補給が出来るよう、声をかけてあげるようにしてください。

また、長い陣痛を乗り越えて、最もエネルギーが少ない時期でもあります。飲めそうであれば、ゼリーや甘い飲み物を少しずつ口に運んであげてください。

3.産まれた後、パパがすぐにしてあげたいこと

心からの「ありがとう!」と寄り添い

お産を終えたばかりのママは、達成感とともに、安堵感や疲労感でいっぱいになっています。

「本当にがんばったね、ありがとう」

この一言が、ママの心に深く響くでしょう。ママと赤ちゃんへの愛情をしっかりと言葉に表していくのも素敵なことです。

ママの好きな飲み物や食べ物を買ってくる

長時間におよぶ陣痛で、ママはほとんど水分や食事をとれていないことも多いです。出産という大仕事を終えた後、ママが「食べたいな」「飲みたいな」と思うものを、ぜひパパが準備してあげてください。

一緒に過ごしていて、ママの好きなものを一番知っているのはパパかもしれません。その時にママが一番食べたいものを聞いてあげるのもいいですね。

新しい家族で過ごす、記録に残す

分娩室での感動的な瞬間は、一生の宝物です。新しい家族で過ごす最初の時間を大切にしてください。

スマホで家族3人の初めての写真を撮るのもいいですね。後から見返したときに、この日の喜びが鮮明によみがえります。ママと赤ちゃんの横にそっと寄り添い、ご家族の写真を残しましょう。この何気ない時間が、これから始まる新しい生活の支えになります。

5. 最後に 一番大切なのは「事前の話し合い」

陣痛は人間が経験する痛みの中で一番痛いと言われています。日常生活でこれほど苦しんでいる人を見ることはないでしょう。

大切なひとが、目の前で、今まで見たこともないほどに苦しんでいるのを見て、パパ自身も焦ってしまうかもしれません。どうしたら良いか分からなくなることもあるでしょう。

大切なのは、「何が起きても一緒に乗り越えよう」という気持ちです。上手なことを言えなくても、ぎこちなくても大丈夫!この気持ちを大事にして、いつもママとコミュニケーションを取るように、ずっと寄り添ってあげてください。

出産前に、お二人で「どんなお産にしたいのか」「パパに何をサポートして欲しいのか」をよく話し合っておきましょう。その上で、もし立ち合いができなかったとしても、パパはママと赤ちゃんにとって、かけがえのない存在であることに変わりはありません。

この記事が、新しい命を迎える準備をするパパの助けになれば嬉しいです!

もっとお産のことを知りたいパパにはこちらの記事もどうぞ!分娩の進み方について書いてます。

【参考文献】

1.我部山キヨ子,藤井知行.助産学講座 7助産診断・技術学II[2]分娩期・産褥期第6版【電子版】.東京:株式会社医学書院;2022.

2.Gayatri S Kaple,Shubhangi Pati.Effectiveness of Jacobson Relaxation and Lamaze Breathing Techniques in the Management of Pain and Stress During Labor: An Experimental Study.Cureus. 2023;15(1):e33212. doi:10.7759/cureus.33212.

3.町浦美智子編.助産師教育テキスト2022年版第5巻分娩期の診断とケア.東京:株式会社日本看護協会出版;2022.

4.中村幸代.”お産の時にできること”エイド〜自分らしいお産の時の過ごし方・産痛を和らげる方法を納得して決めるために〜; 2023 .Available from: https://mychoice-aid.com/wp-content/uploads/2023/04/childbirth_2.pdf [Accessed 2025 Sep15].

5.日本助産学会.エビデンスに基づく助産ガイドラインー妊娠期・分娩期・産褥期2024.日本助産学会誌.2024;38(1).

6.石川紀子,中川有加.THE分娩−ビジュアルで学ぶ生理学・助産診断・分娩介助の全て.大阪:株式会社メディカ出版;2023.

7.平澤美惠子,村上睦子.写真でわかる助産技術アドバンス.東京:株式会社インターメディカ;2021.

8.Bernadette de Gasquet,シャルラン山内由紀.最適な姿勢・呼吸&サポートがイラストでわかる!出産準備パーソナルレッスン ペリネケア・メソッド 骨盤底筋群を傷めない妊娠・分娩中のケア.大阪:株式会社メディカ出版;2020.

コメント